オメガのスピードマスターに搭載されたストップウォッチ機能は、高性能ながらも使用方法を誤ると寿命を縮める原因となります。

特に「動かしっぱなし」にしていると、内部部品の摩耗や精度低下につながるおそれがあります。

本記事では、クロノグラフ機構の正しい扱い方や、実際の故障事例、メンテナンスの目安までを専門的に解説。

スピードマスターを長く使いたい方に向けて、信頼ある情報を提供します。

記事のポイント

- オメガ スピードマスターの構造と機能の特徴がわかる

- ストップウォッチを動かしっぱなしにするリスクが理解できる

- クロノグラフ機構を守る正しい使用法がわかる

- 故障を防ぐメンテナンスや保管のコツを理解できる

オメガ スピードマスターのストップウォッチは動かしっぱなしでも大丈夫?

ストップウォッチを動かしっぱなしにするリスクとは?

結論から言うと、スピードマスターのストップウォッチ機能を動かしっぱなしにするのは避けるべきです。

理由は、クロノグラフ機構に過度な負荷がかかり、部品の摩耗や精度低下を早める可能性があるからです。

ストップウォッチを動かしている間、時計内部では複数の歯車やレバーが連続して動きます。これらの部品は、通常の時刻表示に比べて高い負荷がかかる構造になっており、常用を前提に設計されていません。

具体的には、以下のようなリスクがあります。

- ゼンマイの巻き上げ負担が増え、駆動時間が短くなる

- クロノグラフ用の歯車にかかる摩耗が早まり、故障リスクが高まる

- オイル切れや焼き付きによるパーツ劣化の進行が早くなる

また、スピードマスターはキャリングアーム方式という機構を採用しており、ストップウォッチ作動時にテンプの振り角が減少しやすく、時計全体の精度に直接影響を及ぼす点も見逃せません。

とはいえ、短時間の使用や定期的な動作確認の範囲であれば問題ありません。長時間、連続して稼働させるのは避けましょう。

要するに、ストップウォッチは必要な時だけ使うのが、長く愛用するためのコツです。

クロノグラフはロマンの塊ですが、機械には優しく使いたいですね。

ずっと動かしていると、知らないうちに寿命を縮めてしまいますよ。

クロノグラフ使用時の精度や寿命への影響

クロノグラフを使用すると、時計全体の精度や寿命に影響を与える可能性があります。

その理由は、ストップウォッチ機構が稼働することで、時計内部の駆動源である主ゼンマイに余分な負荷がかかるからです。スピードマスターのように、時刻表示とクロノグラフが1つのゼンマイで駆動される構造の場合、この影響は特に顕著です。

また、オメガ スピードマスターのクロノグラフ機構はキャリングアーム方式と呼ばれる設計を採用しています。この方式は構造がシンプルな反面、ストップウォッチを動作させるとテンプの振り角が減少しやすくなり、時計の精度が落ちやすいという特徴があります。

具体的には以下の影響が考えられます。

- 秒単位での精度ズレが発生しやすくなる

- オーバーホールまでの間隔が短くなる可能性がある

- ゼンマイ切れや香箱の摩耗など、寿命に直結する故障リスクが増す

ただし、数分〜数十分の使用であれば、大きな問題になることはほとんどありません。問題は「日常的に長時間動かし続けること」にあります。

つまり、精度や寿命への影響を最小限に抑えるためには、クロノグラフは必要なときだけ使い、動作させっぱなしにしないことが肝要です。

ストップウォッチを多用したい気持ち、よくわかります。

でも、精度を重視するなら“使いどころ”を意識するのが大切ですよ。

オメガ公式や修理業者の見解はどうなっている?

オメガの公式見解や修理業者の声も、ストップウォッチを動かしっぱなしにすることには慎重な姿勢を示しています。

まず、オメガ公式では5〜8年ごとのメンテナンスを推奨しており、長持ちさせるための使い方として「必要時の使用」を前提としています。特にスピードマスターのような手巻き式モデルでは、ゼンマイにかかる負担の軽減が重視されています。

一方、国内の腕時計修理専門業者(例:福田時計店)では、次のような見解が複数報告されています。

- ストップウォッチを常に動作させるのは故障の原因になる

- 歯車の摩耗や潤滑油の乾燥を早める

- 定期的に動かすことは大切だが、常用は避けるべき

特に、ストップウォッチ機構を常に稼働させていたスピードマスターの修理では、ゼンマイの断裂やクロノグラフ歯車の摩耗といった不具合が報告されており、修理費用が4万円〜5万円台に達するケースもあります。

加えて、ブライトリングの会員誌などでは「常に動かしていても問題ない」とする意見も存在しますが、これは一部のクォーツ式や専用耐久設計を持つモデルに限られると考えるのが妥当です。

総じて、ストップウォッチの常用は推奨されておらず、定期的な動作確認と適切な使用がメーカー・専門業者双方の一致した意見です。

したがって、精密機械としての寿命を守るには、プロの見解に従った慎重な使い方が求められます。

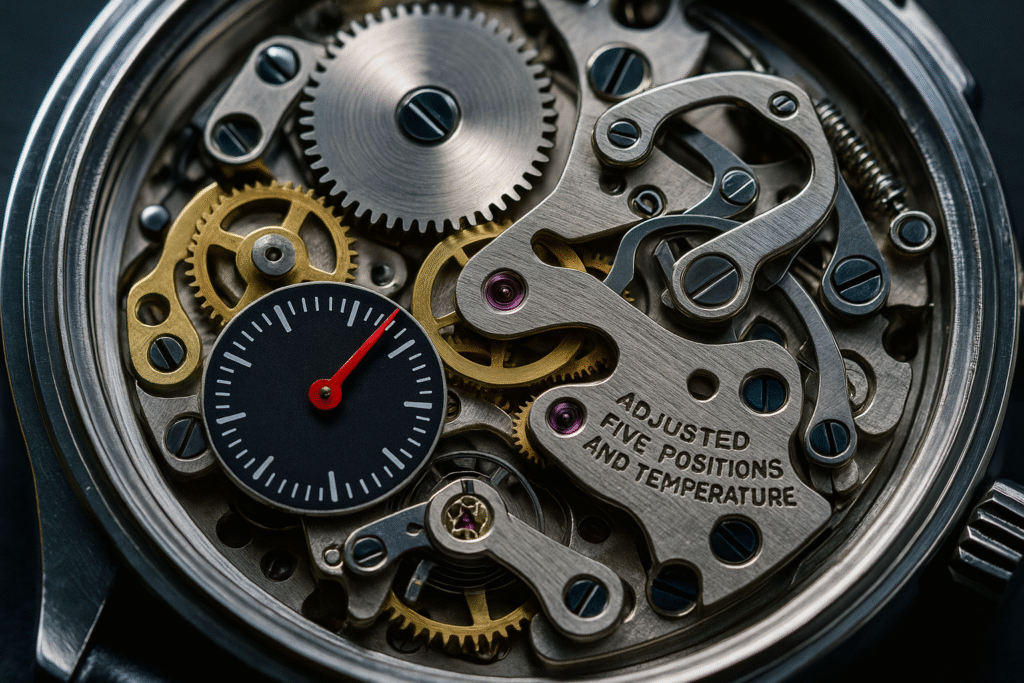

クロノグラフの基本構造とストップウォッチ機構の仕組み

クロノグラフは、時刻表示とは別に「時間を計測する」ための複雑な機構を備えた腕時計です。

中でもスピードマスターは、古くから採用されてきた「キャリングアーム方式」という機構を搭載しています。これは、動力を伝えるクラッチがアームで接続・解除される方式で、構造が比較的シンプルな反面、衝撃や摩耗に弱いという側面もあります。

以下に、クロノグラフの基本的な構成要素を示します。

- スタート/ストップボタン:通常2時位置にあり、ストップウォッチを始動・停止

- リセットボタン:通常4時位置にあり、針をゼロ位置に戻す

- クロノグラフ秒針:長いセンター針で、60秒で1周する

- 30分積算計:ストップウォッチの計測時間を分単位で記録

- 12時間積算計:最大12時間までの計測が可能

- スモールセコンド:通常の秒表示を担う独立した針(多くは9時位置)

ストップウォッチ機構が作動する際は、上記の部品が連携して動き出し、内部の複数の歯車が回転します。これにより通常よりも多くの摩擦が発生し、潤滑油やパーツにかかる負荷も増大します。

また、クロノグラフの設計によっては、時間計測の精度や部品の耐久性に差が出ることもあります。たとえば、垂直クラッチ方式を採用している現代の高級モデルは、摩耗や衝撃に強く、精度も高いという利点があります。

つまり、クロノグラフは魅力的な機能である一方、取り扱いには機構に対する理解と注意が求められる精密装置でもあるのです。

スピードマスターのモデル別耐久性と違い

オメガ スピードマスターには複数のモデルが存在し、耐久性やメカニズムに違いがあります。

特に注目すべきは、ムーブメントの種類による違いです。スピードマスターは主に以下の3タイプに分類されます。

| モデル名 | ムーブメント | 特徴 | 耐久性・精度への影響 |

|---|---|---|---|

| スピードマスター プロフェッショナル | Cal.1861 / Cal.3861(手巻) | 月面着陸モデルに由来/キャリングアーム方式採用 | 精度や耐久性は使い方次第 |

| スピードマスター コーアクシャル | Cal.9300 / Cal.9900(自動巻) | コーアクシャル脱進機搭載/垂直クラッチ | 摩耗が少なく高精度で耐久性が高い |

| スピードマスター リデュースド | Cal.3220(自動巻) | コンパクトなサイズ/モジュール式クロノグラフ | 修理対応や耐久性でやや劣る傾向 |

特にCal.9300以降のモデルは、オメガ独自の「コーアクシャル機構」と「垂直クラッチ機構」を採用しており、クロノグラフを常時使用しても摩耗が少ない設計です。

これにより、オーバーホールの頻度も8〜10年に1度と長めに設定されています(オメガ公式参照)。

一方、伝統的なCal.1861を搭載した「ムーンウォッチ」系の手巻モデルは、使用頻度によって摩耗が早くなる傾向があります。

また、修理のしやすさや部品の入手性もモデルによって異なるため、長期使用を前提とするなら、現行モデルやコーアクシャル搭載モデルの方が有利と言えるでしょう。

結論として、動かしっぱなしの耐久性を重視するなら、最新のコーアクシャル搭載モデルが適しています。ただし、どのモデルでも“適切な使い方とメンテナンス”が長持ちの鍵になります。

古典機構の味わいも魅力ですが、

現代のコーアクシャルはまさに実用機。

どちらを選ぶかは、使い方次第ですね。

オメガ スピードマスターのストップウォッチは動かしっぱなしNG:故障を避けるには

正しいスタート・ストップ・リセット操作の手順

クロノグラフを長持ちさせるには、ストップウォッチ操作の正しい順番を守ることが不可欠です。

誤操作による故障は少なくありません。特にリセットボタンを誤って押してしまうことで、内部の歯車やレバーが破損する可能性があります。これは多くの修理業者が指摘する、代表的なトラブル原因の一つです。

スピードマスターにおける正しい操作手順は、以下のとおりです。

- スタート(2時位置のボタン)を押して、クロノグラフ秒針を動かす

- ストップ(再度2時位置)で計測を終了する

- リセット(4時位置のボタン)を押して、すべての針を初期位置に戻す

この順番を守らず、たとえばストップせずにリセットボタンを押してしまうと、「帰零バネ」と呼ばれる部品に大きな負荷がかかり、破損やズレの原因となります。

特に古いモデルやメンテナンスが遅れている時計では、部品が経年劣化しているため、わずかな誤操作でも大きなダメージに繋がる可能性があるのです。

また、操作時は以下のポイントにも注意してください。

- ボタンは垂直にしっかり押す(斜め押しは破損の原因)

- 指に力を入れすぎず、スムーズに押し込む

- リセットは必ず針が完全に停止したことを確認してから押す

まとめると、クロノグラフは操作順を守ることで故障リスクを大幅に減らせます。シンプルなルールだからこそ、毎回丁寧に扱うことが大切です。

クロノグラフは、押し方ひとつで寿命が変わる繊細な機構。

“当たり前の操作”を見直すだけでも、長持ちに繋がりますよ。

使わなさすぎもNG?定期的に動かすべき理由

クロノグラフは「使いすぎ」だけでなく、「まったく使わない」ことでも劣化の原因になります。

これは、内部に使用されている潤滑油が時間とともに固着したり、蒸発したりするためです。特にストップウォッチ機構のような可動部品が多い箇所は、動かさない期間が長いと油膜が乾き、パーツ同士がくっついてしまうことがあります。

具体的に起こり得る不具合には、以下のようなものがあります。

- プッシュボタンが固まり、押しても反応しなくなる

- スタート時に秒針が動かない、もしくは動き出しが遅れる

- リセットしても針が戻らずズレたままになる

- 針が飛ぶように動く「針飛び」が発生する

これらの不具合は、長期間放置されていた個体に特に多く見られます。潤滑不足の状態で無理に操作をすると、パーツ破損にも繋がりかねません。

そのため、ストップウォッチ機能は1ヶ月に1回程度、針を一周させる程度でよいので動かしておくことが推奨されます。

また、数ヶ月に1度は「スタート → ストップ → リセット」の一連操作を通して、ボタンの動作確認もしておくと安心です。

要するに、クロノグラフは“動かしっぱなしNG・放置しっぱなしもNG”です。定期的な軽い使用が、健康な状態を保つ秘訣になります。

動かさないことも劣化の原因になるんです。

月に一度、メンテナンスがてら針を動かしてあげましょう。

クロノグラフに多い故障原因と事例

クロノグラフ機構は精密で複雑な構造のため、故障の種類も多岐にわたります。

その多くは、誤操作・経年劣化・潤滑不良・衝撃によって引き起こされます。特にスピードマスターのようなメカニカルなモデルでは、内部の部品ひとつひとつに負荷がかかりやすく、使い方次第で故障リスクが大きく変化します。

以下に、実際によく見られる故障例を示します。

- 針のリセット不良:スタート中にリセットボタンを押したことで針がズレたり戻らなくなる

- プッシュボタン脱落:ボタンの軸折れやサビによる破損で押せなくなる

- 針の飛び・動作の乱れ:クロノグラフランナー(歯車)やフリクションスプリングの劣化による不具合

- 積算計が動かない/止まらない:内部のストップレバーやバネの圧力低下が原因

- ハカマの緩み:針がゼロ位置からズレる、または外れることで文字盤に傷がつく

さらに、湿気や汗によるリューズやボタン周辺のサビも見逃せません。これらが内部に進行すると、巻き芯や歯車を腐食させ、全体のメンテナンス費用が大幅に上がることもあります。

民間修理業者の相場では、簡易修理であれば1万円〜3万円前後、部品交換が伴うオーバーホールでは4〜5万円台が一般的です。特殊部品の別作やメーカー送りとなれば、6ヶ月以上かかるケースも報告されています。

まとめると、クロノグラフの故障は小さな異常から始まり、大きな修理へと発展することがあります。気になる動作不良を見逃さず、早期対応することが重要です。

故障を避けるために避けるべきNG使用例

クロノグラフを故障させやすい「やってはいけない使い方」は、意外と多くの人が知らずに行っています。

特にスピードマスターのような機械式クロノグラフでは、誤った操作がそのまま重大なトラブルに直結するケースが少なくありません。

以下は、実際に修理業者が指摘している代表的なNG使用例です。

- 動作中にリセットボタンを押す

→ 歯車やリセットバネに大きな衝撃がかかり、針ズレや部品破損の原因に - クロノグラフ針を秒針代わりに常用する

→ 本来想定されていない長時間稼働で摩耗が進み、ゼンマイやクラッチが劣化 - 力任せにボタンを押す

→ ボタンの軸が歪んだり、押し込み不良が発生することがある - 湿気や水にさらした状態で使用する

→ ボタン内部やリューズから水が侵入し、サビや腐食を引き起こす - 長期間まったく動かさない

→ 潤滑油が固まり、ボタンや歯車の動きが鈍くなって故障しやすくなる

これらのNG行為はすべて、「使用者の習慣次第で防げる」トラブルばかりです。

とくに注意が必要なのは、「クロノグラフの魅力=動かす楽しさ」という先入観から、常時作動させたままにしてしまうこと。これは、機構にとって想定外の負荷となります。

要するに、クロノグラフは“精密機械である”という前提を忘れず、丁寧に扱うことがもっとも確実な故障予防策です。

“ただ動かすだけ”が思わぬ故障に。

クロノグラフは、機械への敬意と共に使うのがいちばんですね。

クロノグラフを秒針代わりに使うのはアリか?

クロノグラフの秒針(センター針)を常時動かし、通常の秒針として使うのは推奨されません。

たしかに、クロノグラフ針は視認性が高く、デザイン上もインパクトがあります。多くの人が「秒針として常に動いていてほしい」と感じがちですが、それは時計本来の設計意図とは異なります。

スピードマスターを含む多くのクロノグラフでは、時刻表示用の秒針(スモールセコンド)と、計測用のクロノ針は別物として分けて配置されています。

秒針代わりにクロノ針を使うことによる影響は以下の通りです。

- ゼンマイの消耗が早まる

→ クロノグラフ機構を常時稼働させるため、動力の負荷が増す - 内部パーツの摩耗が進行

→ 特にキャリングアーム式では、テンプの振り角が低下し、精度が落ちやすくなる - 潤滑油の乾燥が加速

→ 長時間動かし続けると、グリス切れが早まり、部品の焼き付きや劣化が起こる

一方、現行の一部モデルには、クロノ針の常時運転が許容される設計(例:垂直クラッチ式)のものも存在します。ただし、これは一部の高耐久モデルに限られます。

そのため、スピードマスターのようにキャリングアーム方式を採用したモデルでは、クロノ針は秒針としての常用には適していません。

結論として、秒針として使いたい場合は、スモールセコンドを確認するか、そうした用途を前提にしたモデルを選ぶ方が賢明です。

秒針の動きを楽しみたい気持ち、よくわかります。

でも、それがクロノグラフを痛めてしまうこともあるんです。

クロノグラフ機能を守る保管と取り扱いの注意点

クロノグラフの故障リスクを下げるためには、使用中だけでなく「保管中の取り扱い」も重要です。

スピードマスターをはじめとする機械式クロノグラフは、精密な部品が集まった繊細な機構。湿気や衝撃、ホコリなどの外的要因によって劣化が進行することがあります。

以下のポイントを押さえることで、機能を長く良好に保つことができます。

保管時の注意点

- 専用の時計ケースに収納する

→ 衝撃やホコリから守るために、個別の収納スペースがあるケースがおすすめです。 - 湿気を避ける場所で保管する

→ リューズやプッシュボタンからの水分侵入を防ぎます。乾燥剤を同封するとさらに効果的です。 - 高温・直射日光を避ける

→ パッキンやオイルが劣化し、クロノグラフ動作に支障をきたす可能性があります。

日常使用時の配慮

- リューズやプッシュボタンの周囲をこまめに清掃する

→ 皮脂やホコリがたまるとボタン動作に影響します。柔らかい歯ブラシやクロスでやさしく除去を。 - 強い振動・衝撃を避ける

→ クロノグラフは構造が複雑なため、他の時計よりも振動に弱い傾向があります。 - ベルトやケースの汗・汚れはその日のうちに拭き取る

→ 特に革ベルトは湿気に弱いため、通気性の良い場所で保管しましょう。

こうした些細な積み重ねが、内部機構へのダメージを防ぎ、メンテナンス間隔の延長にもつながります。

結論として、クロノグラフを愛用するなら「使っていない時間」のケアもまた、大切な使用の一部です。

メンテナンス頻度の目安とオーバーホールのポイント

クロノグラフを長く安心して使うためには、定期的なメンテナンス、特にオーバーホールが不可欠です。

スピードマスターのような機械式クロノグラフは、内部で100以上のパーツが連動して動いており、それぞれが潤滑油や精密な調整によって正常に機能しています。これらは経年とともに劣化し、放置すると重大な故障へとつながります。

オーバーホールの目安

| モデルタイプ | 推奨周期 |

|---|---|

| 手巻き(Cal.1861など) | 約4〜5年ごと |

| コーアクシャル搭載モデル | 約7〜10年ごと |

| クォーツクロノグラフ | 約6〜8年ごと |

オメガ公式サイト(OMEGA公式アフターサービス案内)でも、コンプリートサービスの推奨周期として5〜8年程度が案内されています。

オーバーホールで行われる主な作業内容

- ムーブメントの分解・洗浄・再注油

- 精度や動作の調整

- 必要に応じたパーツ交換

- ケース・ブレスレットのクリーニング

費用は民間修理業者で3〜5万円台が一般的ですが、メーカー依頼(オメガジャパン経由)では7〜10万円前後となることもあります。

また、オーバーホールのタイミングで「クロノグラフの針ズレ」や「プッシュボタンの押し感の変化」など、日常では見逃しがちなトラブルも発見されやすくなります。

まとめると、適切な周期でのオーバーホールは“壊れてから直す”よりもはるかにコストパフォーマンスが高く、時計の寿命を大幅に延ばします。

メンテナンスは“保険”ではなく“投資”です。

大切なクロノグラフを、10年後も気持ちよく使うために、定期的なケアを忘れずに。

まとめ|オメガ スピードマスターのストップウォッチは動かしっぱなしでもOK?

記事のポイントをまとめます。

記事のポイント

- クロノグラフの動かしっぱなしは機械に負担をかける

- スピードマスターのストップウォッチは常用設計ではない

- キャリングアーム方式は精度に影響を及ぼしやすい構造

- 長時間の計測は潤滑油の劣化と部品摩耗を早める

- オメガはストップウォッチの常時使用を推奨していない

- クロノ針を秒針代わりに使うのは非推奨の運用方法

- クロノグラフ使用時はリューズ操作や衝撃に注意が必要

- 使用せず放置すると潤滑油が固まり故障につながる

- 1か月に1度はクロノ針を一周させると良好な状態を保てる

- 手巻きモデルと自動巻きモデルでは耐久性に差がある

- クロノグラフの正しい操作順はスタート→ストップ→リセット

- スタートボタンの押し方にも破損を避けるコツがある

- 故障を防ぐには定期的なオーバーホールが必須となる

- オメガ公式は5〜8年ごとのメンテナンスを推奨している

- ストップウォッチ機能を活かすには正しい知識が重要

スピードマスターのストップウォッチを安心して使うためには、構造理解と適切な扱いが欠かせません。

動かしっぱなしのリスクや、逆に動かさなさすぎの弊害も含めて、記事では具体的な対処法を解説しています。

詳しくは本文で、実践に役立つ情報をチェックしてみてください。

コメント